教育現場では、業務効率化や公正性の担保が求められてきた。そうした中で登場したデジタル採点システムは、従来の紙と手作業を中心とした採点業務に大きな変革をもたらしている。デジタル機器とインターネットの発展を背景に、導入の動きは加速しており、サービスの形態や機能も多様化している。特に学力評価の精度と迅速なフィードバックを目的に、多くの教育機関が関心を寄せている。まず、デジタル採点システムの最大の特長のひとつとして、採点業務の大幅な省力化が挙げられる。

これまで膨大な量の答案を目視で確認し、一人ひとり手作業で評価していたものが、スキャンやデータ登録によってデジタル情報として一括管理できるようになった。これにより、採点者の負担が格段に軽減され、時間効率が飛躍的に向上した。さらに、複数の採点者が同時に分担して作業できる設計のものもあり、特定期間に集中しやすい採点作業を短期間で処理することが可能となっている。公正性の確保にも寄与している。デジタル採点システムは採点基準や配点ルールをあらかじめ細かく設定できるものが多く、属人的な採点のばらつきを最小限に抑制できる。

加えて、途中経過の記録や各採点履歴を残すことができるため、不明点や疑義が発生した際にも迅速に原因を調査できるという利点もある。記述式問題であっても標準化したルールのもとで採点を進めることによって、答案ごとの細かな違いによる評価の差異も減少する傾向がみられる。教育現場において公平な採点を目指すうえで大きな意味を持つ。また、結果の集計や分析も自動化できる点が見逃せない。数百人規模の答案でも正答率や苦手分野を瞬時に把握できるため、適切なフィードバックが求められる現場にとって非常に有用である。

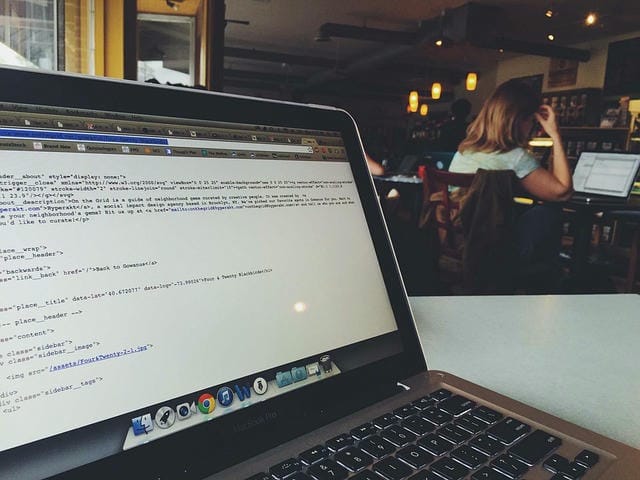

省略されやすい記述式問題についても、類型パターンの把握や傾向分析を通じて、今後の指導や教材開発に生かす材料を迅速に抽出できる。デジタルならではの統計処理機能が、教育の質の向上につながっている。導入にあたっては、専用端末を用いた問題用紙のスキャンやウェブブラウザ経由での答案登録など、いずれのサービスも複数の入力方式を兼ね備えている。場合によってはスマートデバイスからのアクセスや在宅採点にも対応し、多様な働き方が実現されつつある。このように柔軟性のある仕組みは、採点者だけでなく受験者側にとっても負担軽減の効果が期待されている。

たとえば解答用紙を郵送する手間や、大学入試など大規模試験での現場スタッフの労働負担の削減などが挙げられる。一方、デジタル採点システムの普及に伴い、教育現場での情報管理や個人情報の取り扱いについての注意点も増してきている。特に答案データの保護や外部アクセス防止のためのシステム管理が求められるため、信頼性や安全性に配慮した運用体制の構築が不可欠である。セキュリティ強化のための定期的なシステムチェックや暗号化技術の導入といった措置は不可欠となっている。さらに、デジタルへの移行にまだ慣れていない教育現場や、インターネット通信環境が十分でない地域では一部導入に課題が残る。

こうした環境格差への対策として、サービス提供事業者は簡易な操作性やサポート体制の充実化を図っているケースが多い。操作ガイドやオンライン研修、問い合わせサポートを提供するなど、多様な現場状況に対応する工夫も進んでいる。こうした仕組みの普及により、教員は採点業務から解放されるだけでなく、より重要な教育活動や指導に多くの時間を割くことが可能となった。研究によると、採点作業が削減された分、生徒へのきめ細かな指導や個別指導の質向上に寄与している事例も見受けられる。また、評価データの蓄積を活用し、一人ひとりの学習状況を客観的に把握したうえで最適なサポートを計画する学習指導への応用も広がってきている。

今後もサービスはさらなる進化が見込まれている。自動採点技術の高度化や人工知能による記述式答案の評価、音声データの採点サポートなど、デジタルならではの高度な機能開発が続いている。多様なニーズに対応することで、教育の質と公正性を両立した評価体制の構築が目指されている。将来的にはクラウド化されたプラットフォームを用いた、教育機関を超えた採点・分析の連携も起こり得るだろう。このように、進化するデジタル採点システムは、サービス提供側・利用現場双方にとってメリットをもたらしている。

それは単なる効率化という枠を超え、質の高い教育と公正な評価の実現、ひいては学習者すべての成長への持続的貢献を可能とする側面が大きい。課題も存在するが、さらなる安全性確保や環境整備を進めながら、今後の教育の基盤を支える重要な役割を担い続けることが期待されている。デジタル採点システムは、教育現場における業務効率化と公正性の向上を実現する革新的な技術として急速に普及している。従来、膨大な答案を手作業で採点していた負担が大幅に軽減され、データの一括管理や複数採点者による分担作業が可能となったことで、時間効率が大きく向上した。さらに、事前に採点基準を細かく設定できるため、採点のばらつきを抑え、公平な評価が実現しやすくなった。

自動集計や統計分析機能も備わっており、迅速なフィードバックや指導内容の改善にも役立てられている。加えて、入力方法の多様化やリモート対応により、採点者・受験者双方の負担軽減にも貢献している。しかし、答案データのセキュリティ管理や個人情報保護、地域ごとのICT環境格差といった新たな課題も顕在化しており、運用体制やサポートの強化が求められている。教員は採点作業から解放された分、生徒へのきめ細やかな指導に専念でき、学習状況の客観的把握と個別最適化も進みつつある。今後はAIや自動採点技術の高度化が進み、教育の質の向上と公正な評価体制の構築が一層期待されるだろう。